電子署名以外のトラストサービス

電子署名以外のトラストサービスとして、日本政府で検討が行われているeシールと、2021年に国によ

る認定制度が開始されたタイムスタンプについて解説します。

いずれもデータの信頼性を確保するという点では共通ですが、利用目的が異なります(下表)。

| 目的 | 役割 | 制度 | |

|---|---|---|---|

| 電子署名 | 署名者(自然人)の意 思表示 |

署名者が内容に合意したことを証明 (事後否認の防止) |

電子署名及び認証業務に関する 法律(平成12年法律第102号) |

| eシール | 発行元(法人などの 組織)の証明 |

電子データの発行元組織を証明 | なし |

| タイムスタンプ | 時刻/存在の証明 | ある時刻に電子データが存在し、それ 以降にデータが変更・改ざんされてい ないことを証明 |

時刻認証業務の認定に関する規 定(令和3年総務省告示146号) |

eシールとは

電子文書等データの発出元となる組織を証明するための仕組みです。個人名の電子署名に利用する電子証明書が自然人に対して発行されるのに対し、法人等組織や団体に対して発行されます。

eシールの特性と利用が想定される場面

電子署名は、署名者の意思表示の証明であるため電子契約や電子申請等、自然人の意思表示が必要となる用途に利用されますが、eシールは発行元の証明であり自然人の意思表示を必要としない請求書や領収書、その他各種証明書等の組織等が発行する電子文書に利用されることが想定されています。

eシール付与によるメリット

電子署名は個人に紐づくため、人事異動等の際に新たな電子証明書の取得が必要ですが、eシールは組織に紐づくものであるため、使用する組織内個人の異動等の際の再発行手続きが不要です。個人の意思表示のために用いられる電子署名と異なり、自然人の意思表示を必要としないeシールは対象となる電子文書に機械的に迅速・大量に付すことができるとされ、業務効率化が期待されています。

ある企業がある時点から発出する電子文書等データに100%(=機械的に自動付与)、eシールを付与した場合には、データの受領側、発出元に次のメリットが想定されます。

- A)データ受領側

- 発出元が判明、仮にeシールが無ければ発出元以外と判断が可能(発出元証明)改ざんも検知可能、仮に改ざんを検知すれば無効なデータと判断が可能(改ざん検知)真正性確認作業も、簡素化あるいは自動化が可能(業務効率化)

- B)データ発出元

- 発出元の明示が可能。仮にeシールが無ければ明確に否認が可能(発出元証明)改ざんが検知されれば「第三者による改ざん」であると、主張が可能(改ざん検知)真正性・完全性の明示が簡素化(或いは自動化)が可能(業務効率化)

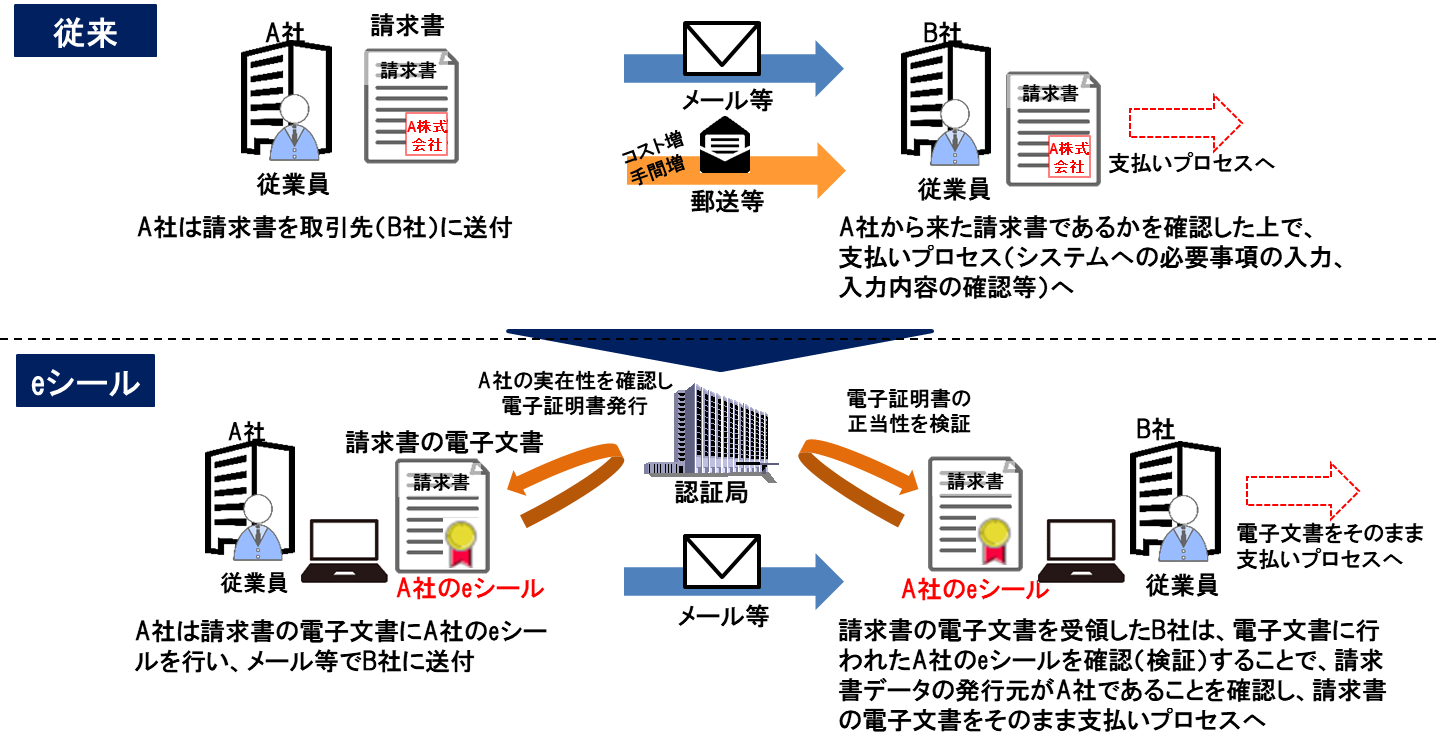

eシール活用例(請求書の送受信)

- 図1 請求書へのeシールの活用イメージ

従来、請求書の送受信においてはメールや郵送で受領した請求書が、上図のようにA社が発行した請求書かどうかをB社の従業員が確認した上で支払いプロセス(システムへの入力等)を進めていました。eシールが付与された請求書の場合には、A社が発行した請求書かどうかは電子的に即座に確認(検証)することが可能となります。

総務省の「組織が発行するデータの信頼性を確保する制度に関する検討会」では、「eシール導入によって期待される業務効率化等の調査」結果として、特に「データの受領側における真正性確認に係るコスト削減効果が大きいことが明らかになった」ことが報告されています。

その他に想定される活用例

- 組織が公開する情報(決算短信、ニュースリリース 等)

- 組織が発出する証明書(レポート、在職証明書、保証書 等)

- 監査手続において、外部証跡を入手及び確認する必要のある資料

- 行政と民間との間でやり取りされる証明書・報告書

eシールに係る指針

「組織が発行するデータの信頼性を確保する制度に関する検討会」において検討された議論を踏まえ、2021年6月に総務省が公表しました。

同指針では以下が記載されています。

- 定義:「電子文書等の発行元の組織等を示す目的で行われる暗号化等の措置であり、当該措置が行われて以降当該文書等が改ざんされていないことを確認する仕組み」

- レベル分け(発行元証明の信頼性を担保するための措置の水準)

レベル1:eシールの定義に合致するもの

レベル2:一定の技術基準を満たすもの

レベル3:レベル2に加えて、十分な水準を満たしたトラストアンカーによって信頼性が担保されたもの

- 発行対象:法人、個人事業主、権利能力なき社団・財団、その他任意の団体等

今後の議論

2021年11月から電子署名法等を含めたトラストサービス全体の在り方等について「データ戦略推進ワーキンググループ」や同ワーキンググループの下で「トラストを確保したDX推進サブワーキンググループ」が設置されて議論が行われており、2022年7月に報告書が公表されました。

トラストを確保したDX推進サブワーキンググループ報告書(日本語版)

欧州の基準

欧州ではeIDAS規則によってeシールが明確に定義されています。

<eIDAS規則 第3条 定義>

(25) 'electronic seal' means data in electronic form, which is attached to or logically associated with other data in electronic form to ensure the latter's origin and integrity;

(「eシール」とは、データの起源と完全性を保証する為に電子データに添付又は論理的に関係している電子形式のデータをいう)

また、下表のように適格eシール、先進eシール、eシールと3種のレベル分けがされており法的効力や用途がそれぞれ異なります。

| 名称 | 定義 | 法的効力 | 用途 |

|---|---|---|---|

| 適格eシール (Qualified Electronic Seal) |

適格eシール生成装置を利用して生成され、eシールの適確認証明書に準ずる先進eシール | 適格eシールは、適格eシールがリンクするデータの完全性及びデータの起源の正確性を推定することができる | 電子申請、法的に保存義務のあるデータ、規制産業におけるデータの自動処理(B2B,B2C)及び保護、保険契約/契約の提示、電子インボイス、財務報告書、PSD2、X-Road、官公庁システム |

| 先進eシール (Advanced Electronic Seal) |

第36条*で規定する要件を満たすeシール | 下記eシールの法的効力から追加の規定はない | B2B,B2Cにおけるデータの自動処理、保護、システムログの保存、業務プロセス |

| eシール (Electronic Seal) |

データの起源と完全性を保証する為に電子データに添付又は理論的に関係している電子形式のデータ | eシールは、その法的効力及び法的手続きにおける証拠としての能力を、それが電子形式である、又は適格eシールの要件を満たさないという理由だけで否定されない | - |

- *第36条 :eシール生成者が識別でき、eシールと一意に紐づくこと及び改ざん検知等。

身元確認レベル

特に適格eシールにおいては、法人代表者の身元確認資料や組織の実在性の確認のために第三者のデータベースを参照することが規定されているなど、法的効力に応じて厳格な確認が求められています。

| eシールのレベル | ポリシ ー名 |

発行 対象 |

身元確認 | 共通案件 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 適格eシール | QCP-I-qscd | 法人 | [法人代表者*を対面で身元確認(或いは対面での身元確認と同等であると加盟国が認めた方式による身元確認] [組織の実在性確認] |

認証局は申請者の身元を確認し、申請書が証拠資料と比較して正確であり、完全であり、申請者が組織の代表者でありかつ申請権限を有することを確認する。 認証局は申請者の直接的或いは第三者の証明書等の間接的な証拠を収集し、証拠の真正性を確認すること。 (申請書をもって申請意思とする) |

|

| 先進eシール | 適格証明書に基づく先進eシール | QCP-I | |||

| 先進eシール(秘密鍵をセキュア暗号装置で管理) | NCP+ | [法人代表者*を対面で身元確認(或いは対面での身元確認と同等であると加盟国が認めた方式による身元確認)] [組織の実在性確認] |

|||

| 先進eシール(秘密鍵の保護環境の指定なし) | NCP | ||||

| LCP | [組織の実在性確認] *公的データベース(商業登記等)に基づく法人の実在性確認(組織のフルネーム) *他の組織と関連性(子会社や関連企業等)に関する情報 |

||||

- *QCP,NCPとLCPの違いは申請者の物理的存在(F2F)の確認或いは、同等の手段による実在性の確認が求められるか否かにある。

- *同等の手段についてはEU加盟各国でも対応が分かれている中、ETSI TS 119 461において標準化が進められており、2021年7月に初版が発行される予定である。現在デジタル署名の検証、eID機能、ビデオ通話を用いたリモート身元確認等が検討されている。

設備の基準

認証局側での秘密鍵の管理をする設備(HSM)について次のように定められています。認証局の秘密鍵は、悪意の第三者に盗まれて悪用された場合に当該認証局の発行するeシール用電子証明書の信頼性が損なわれてしまいます。その影響は、当該認証局から発行を受けたすべての組織に影響するため厳格な管理が必要とされています。

EN319 411-1,2では以下の通り規定されている

| eシールの レベル |

ポリシ ー名 |

設備(HSM)の基準 | コメント |

|---|---|---|---|

| 適格eシール | QCP-l-qscd | TSPの鍵ペア生成は、以下のいずれかに該当する信頼できるシステムである安全な暗号化装置で行うこと。 a) ETSI EN319 411-1を満たすST或いはPPを前提とし、ISO/IEC 15408、または同等の国内または国際的に認められた IT セキュリティの評価基準によってEAL4以上であると保証されている。 b)ISO/IEC 19790又はFIPS PUB 140-2レベル3 で示されている要件を満たしている。 *ISO/IEC 15408を満たすデバイスが一般的に利用可能になることで、ISO/IEC19790やFIPS 140-2レベル3はもはや受け入れられなくなると予期されている。 |

ポリシーレベルによるHSM |

| 先進eシール | QCP-l, NCP+, NCP |

||

| LCP |

日本においてもレベル3のeシールの発行にあたっては、欧州と同様なレベルに応じた身元確認方法や認証設備等が求められると想定されます。

<参考>

- 総務省「eシールに係る指針」

- 総務省「組織が発行するデータの信頼性を確保する制度に関する検討会」

- デジタル庁 会議等

└トラストを確保したDX推進サブワーキンググループ

タイムスタンプとは

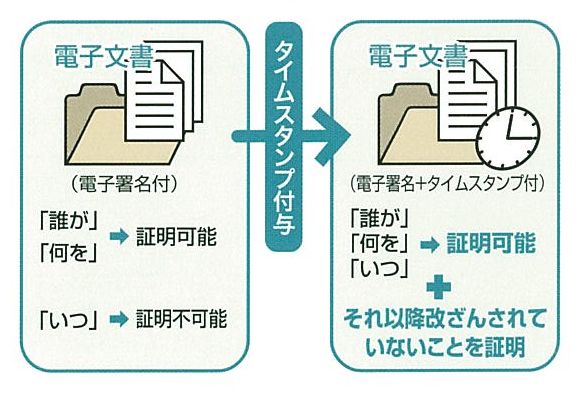

契約書などに自然人に発行される電子証明書により電子署名した場合には、「誰が=電子証明書の名義人」「何を=当該文書」を証明しますが、署名された時刻は証明できません。 「いつ」署名されたかどうかを証明するためには、タイムスタンプを用いる方法があります。 タイムスタンプによって、ある時刻に特定の電子データが存在していたことを証明する「時刻認証/存在証明」と、ある時刻以降電子データの内容が改ざんされていないことを証明する「完全性証明」を実現することができます。

タイムスタンプを利用することにより、様々な分野において流通する電子データに高い信頼性を与えることができます。

適用例

- 知的財産保護 : コンテンツ作成日時を証明することにより制作者の権利を保護

- 電子商取引 : 受発注データに適用することにより取引時刻を証明

- 電子申請 : 発行データ等に適用することにより発行日時を証明

- 電子カルテ : 診察・診療記録データに適用することによりカルテ非改ざんを証明

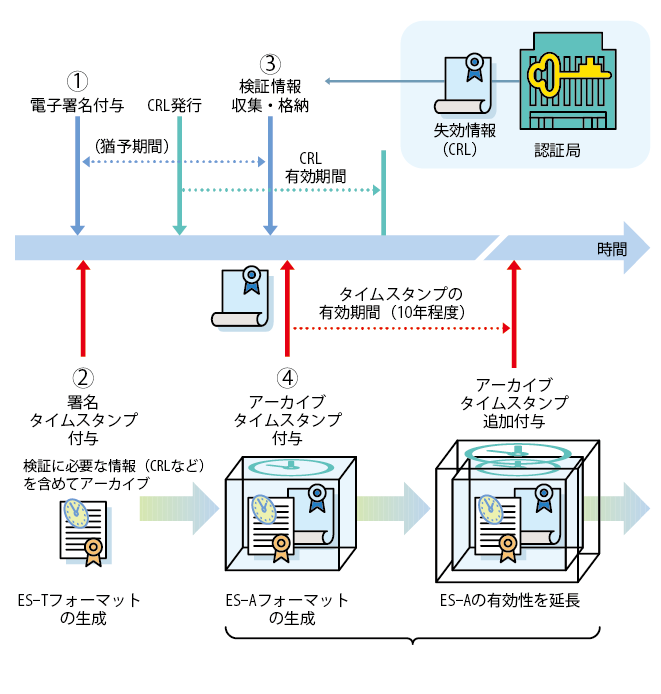

仕組みの概略(長期署名)

法定保存期間や商習慣を考えた場合、例えば国税関連書類は7年(注1)、会社法関連では10年間の保存義務があります。また、PL法や民法上の訴訟リスクに対応して製品図面などを保存する場合、民法上の時効期間を考えると20年間程度は保存する事となります。このように実務的には数十年程度の期間、電子署名の検証を継続させる必要が出てきます。ただし、単純な電子署名では、証明書の有効期限(署名法では最長5年まで)を越えて署名検証することができません。したがって、タイムスタンプを組み合わせた長期署名を付与することにより署名検証を維持、継続する必要があります。

注1:青色申告書を提出した事業年度で欠損金額(青色繰越欠損金)が生じた事業年度または青色申告書を提出しなかった事業年度で災害損失欠損金額が生じた事業年度においては、10年間(平成30年4月1日前に開始した事業年度は9年間)となります。

国税庁:タックスアンサーNo.5930 帳簿書類等の保存期間より引用

通常、電子認証局は電子証明書の有効期間を超えて失効情報の公開はしないので、有効期間を過ぎると電子証明書の有効性確認ができません。すなわち、署名検証を継続する必要がある場合は、失効情報を確保しておく必要があります。したがって、長期署名に関するJIS規格やISOなどの標準仕様を満たすためには、電子証明書の有効性検証に必要な失効情報などのデータを合わせて保存し、タイムスタンプを付与することが必要となります。その手順の概要を以下に示します。

- 電子署名対象データ全体に対して電子署名を付与

- 電子署名後すみやかに「署名タイムスタンプ」を付与し、その時刻に電子署名が存在していたことを証明できるようにしておく(これをES-Tフォーマットといいます)

- 電子証明書検証に必要となる、以下の検証情報を収集格納する。タイムスタンプ局の電子証明書、電子署名者の電子証明書、認証パス上の電子認証局の電子証明書のすべての電子認証局の失効情報

- 上記の署名対象文書や署名値、検証情報全体に対して「アーカイブタイムスタンプ」を付与(これをES-Aフォーマットといいます)

認定制度

総務省が「時刻認証業務の認定に関する規程(令和3年総務省告示第146号)」第12条第1項に基づき2021年6月24日に指定調査機関として一般財団法人日本データ通信協会を指定し、同年7月30日に認定の受付を開始しています。なお総務省の認定制度以前は、一般財団法人日本データ通信協会が総務省の策定した指針に従い、民間の認定制度「タイムビジネス信頼・安心認定制度」を運用していました。

参照:認定タイムスタンプを利用する事業者に関する登録制度

└(参考)「タイムビジネス信頼・安心認定制度」及び「認定タイムスタンプ」について

<参考>